La situation après la première guerre mondiale

Jusqu’en 1920, la radio était réservée à des usages de transmissions télégraphiques essentiellement institutionnels : armée, aviation, liaison maritime, liaison transocéanique, …

L’entreprise fondée par Marconi en 1900, un acteur important de l’époque, avait acquis un quasi-monopole en raison de nombreux brevets déposés difficiles à contourner.

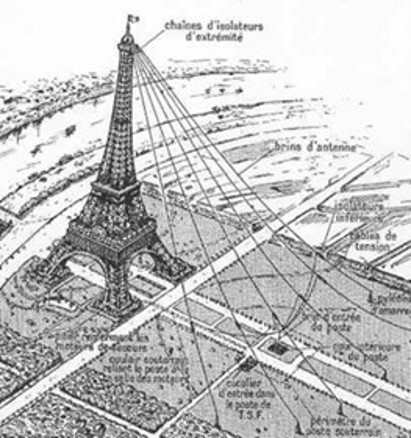

La France, en temps de guerre, après avoir gagné différents procès contre Marconi a acquis une réelle autonomie grâce aux postes de la Tour Eiffel et de Lyon la Doua, site qui pouvait le cas échéant se substituer à la Tour Eiffel si Paris était menacée. Les communications avec les États-Unis, la Russie, se faisaient depuis les stations contrôlées par la télégraphie militaire, les stations radio maritimes étaient sous la responsabilité de la Marine ou des PTT.

En 1918, la démobilisation va disperser les physiciens et ingénieurs des centres de Paris et Lyon.

La période 1919 à 1922 va être une grande période de transition qui sera mise à profit par les leaders industriels et grand nombre de constructeurs. Ils pourront s’approprier les techniques nouvelles restées jusque-là dans le secret des applications militaires et développer des matériels d’emploi simple, fiables et économiquement accessibles à un large public.

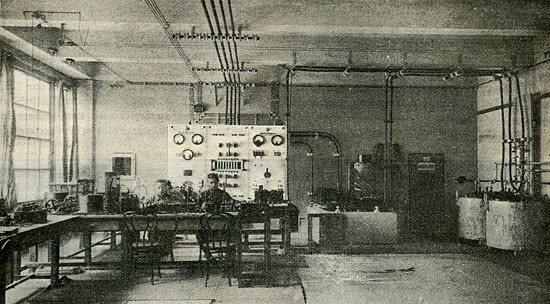

En 1919, les recherches se poursuivront au laboratoire national de radioélectricité placé sous la haute autorité du général Ferrié qui installe en février 1922 un studio provisoire dans le pilier nord de la tour Eiffel. C’est la première station de radio diffusion assurant des émissions régulières.

Premières émissions

en 1922 avec de gauche à droite

Sacha Guitry, Yvonne Printemps et le général Férrié.

Sur le plan technique, la lampe triode est mise en production industrielle, elle va permettre l’accès de la radio au plus grand nombre. La première “lampe Triode” française, mise au point par les usines GRAMMONT à LYON est produite en série dès 1915. Dérivée de l’Audion de Lee De FOREST, conçue pour les besoins de la télégraphie militaire, elle prend l’appellation célèbre de “lampe TM” (technique militaire).

Jusqu’en 1919, la radio était donc essentiellement une arme de guerre. Cependant cette période vit la mise en production industrielle des lampes triodes, éléments essentiels pour l’accès de la radio au plus grand nombre.

La première “lampe Triode” française,

mise au point par les usines GRAMMONT à LYON est produite en série dès 1915. Dérivée de l’Audion de Lee De FOREST, conçue pour les besoins de la télégraphie militaire, elle prend l’appellation célèbre de “lampe TM” (technique militaire).

L’exemple américain

La possibilité d’adapter cette innovation à un marché de masse a été conditionnée par plusieurs facteurs : la fabrication industrielle du tube triode le rendant plus abordable, ensuite le libéralisme américain qui permit à de nombreuses initiatives privées de se développer sans contraintes réglementaires, et enfin la vision de plusieurs innovateurs notamment David Sarnoff ancien directeur commercial de Marconi. Il propose d’attaquer le marché de masse avec le concept de boite à musique (radio music box) : il définit ainsi ce que sera la radiophonie de masse. Cette idée conduira à la création en 1919 de la « Radio Corporation of America » (RCA) dont David Sarnoff deviendra président. Dès 1920, des stations américaines diffusent des programmes réguliers.

Lors de sa création, RCA met en place non seulement la production des récepteurs mais aussi l’implantation des premières stations d’émission, ainsi que la publication d’une revue détaillant les programmes. C’est donc un service complet qui est proposé et qui va connaitre un succès fulgurant ; on passe ainsi de 5 stations en 1922 à 450 stations huit mois plus tard. Comment expliquer ce succès ? Jusqu’en 1927, on peut installer sans autorisation un poste émetteur sur le territoire des États-Unis. L’État ne prélève aucune taxe. Il n’intervient pas dans la règlementation des émissions. Il devra cependant intervenir, en 1927, pour mettre un peu d’ordre en octroyant des licences.

En France, l’après-guerre

En France, le démarrage est plus lent. Les PTT ont le monopole des liaisons radio. La compagnie générale de télégraphie sans fil (CSF) qui exploite le centre d’émission de Sainte Assise, réservé à la télégraphie, organise une démonstration publique de radiophonie en juin 1921, sans croire vraiment au développement d’un service de masse. L’émetteur de la Tour Eiffel est attribué́ au ministère des PTT par un arrêté du 15 janvier 1920. Gustave Férrié, en décembre 1921, décide d’une émission quotidienne, en radiophonie sur 2600 mètres ondes longues, avec au programme : lecture des titres de presse, bulletin météorologique à l’usage des agriculteurs et concert de violon … Durée de l’émission 30 minutes de 16h30 à 17h00.

Un mot sur Gustave Férrié (1868-1932)

Durant la guerre de 1914-1918 le colonel Ferrié, futur général, est nommé directeur technique de la radiotélégraphie militaire. Il est chargé de coordonner l’industrialisation des postes émetteurs récepteurs portables pour les besoins de l’armée. Après la guerre, il participe à l’étude d’un réseau de postes d’états implantés sur tout le territoire, permettant d’assurer la couverture de la France. Conscient de l’enjeu stratégique, il développe, en coopération avec quelques industriels, la première lampe TRIODE française. Il participera après-guerre, activement au développement de la radio en France à travers deux plans qui portent son nom : le plan du réseau colonial puis le plan qui concerne la mise en place d’un réseau national.

Vers une utilisation civile et populaire de la radio

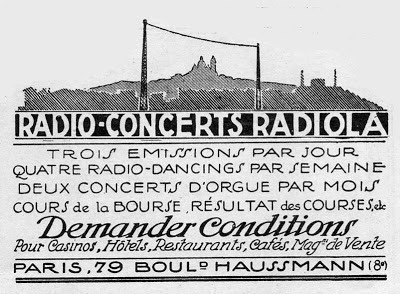

Une entreprise française, la SFR, dont le dirigeant Emile Girardeau observe les expériences américaines, demande en 1922 une autorisation d’émettre à titre expérimental. L’autorisation est accordée. Cette station diffuse quotidiennement des émissions sous le nom de « Radiola ». Au programme : concerts, bourse, accordéon musette…

Un décret « libéral », face au monopole d’État des PTT est signé en novembre 1923. Il autorise les stations commerciales privées locales afin d’« encourager le développement de la radiophonie, mode nouveau d’information, de recréation et d’éducation, qu’il est souhaitable de mettre à la portée de toute la population ». La communication de masse est donc lancée. En France, l’affrontement entre partisans et adversaires du monopole d’état perdurera jusqu’en 1982.

L’année 1923 voit l’apparition de nouvelles stations de radiodiffusion en France. La principale est due à l’initiative de l’École Supérieure des Postes Télégraphes et Téléphones (ESPTT). Le 19 janvier 1923 elle lance sa nouvelle station dont le nom officiel est « Poste de l’École Supérieure des PTT » : « Paris PTT ». La création de cette station marque un pas important car Paris PTT est en quelque sorte l’ancêtre des radios du service public en France. En effet la station de la Tour Eiffel, appartenant également à l’État, s’occupe davantage à rendre divers services (météo, bourse, informations agricoles…) qu’à concurrencer la radio privée Radiola dont le programme se développe et attire de plus en plus d’auditeurs. Un de ses animateurs, Marcel Laporte est surnommé Radiolo. Elle sera plus tard rachetée par l’état et deviendra « Radio Paris », célèbre sous l’occupation allemande (Radio Paris ment….)

Paris PTT choisit d’informer, de cultiver mais aussi de distraire.

Apparition des ondes moyennes (OM)

Le choix des ondes moyennes n’est pas vraiment un choix. En effet, un constructeur américain (LMT) offre un émetteur OM à l’École des PTT. L’industrie française réagit très vite en créant des récepteurs capables de capter les ondes moyennes. Rapidement d’autres stations, comme Lyon la Doua, passent des ondes longues aux ondes moyennes. Les nouvelles radios privées, qui reçoivent des autorisations précaires d’émettre (Radio Riviera et Radio Normandie à Caen), choisissent aussi cette gamme d’ondes. Seules La Tour Eiffel (2600 m de longueur d’ondes) et Radiola (1780 m) conservent pour le moment leurs ondes longues qui leur permettent d’être audibles sur presque tout le territoire.

En 1925, d’autres stations privées ouvrent à Paris et en région. L’une d’elles, va connaitre un grand succès, il s’agit de Radio Cité rachetée en 1935 par le publiciste Marcel Bleustein Blanchet.

La plan Ferrié : création d’un réseau national

En 1929 est adopté « le plan Ferrié » qui organisera la radiodiffusion française d’état :

> Création d’un émetteur à ondes longues installé au centre de la France, à Allouis (Cher) : Paris-National, qui démarrera seulement en 1938.

> Création d’émetteurs à ondes moyennes d’une puissance de 100 kilowatts, destinés aux émissions régionales : Lille, Rennes, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon et Strasbourg.

Puis au début de 1932, les PTT mettent en service un réseau de câbles souterrains entre Paris et les villes de Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse. Ce réseau est destiné à transmettre des émissions réalisées à Paris aux différentes stations régionales mais aussi, en retour, de diffuser des émissions réalisées en province vers le réseau national. Il s’agit de la première étape à la constitution d’une chaîne nationale regroupant un réseau de stations d’État à travers la France. Le dispositif est complété par un centre de modulation (CDM), situé rue des archives à Paris, qui coordonne l’envoi des diverses émissions aux émetteurs. En mars, les premières émissions fédérales lyriques et théâtrales du réseau d’État sont inaugurées. Le financement de ce réseau est rendu possible par la création de la redevance en 1933.

Le poste colonial

C’est en 1931 que la France se dote pour la première fois d’une véritable station internationale pour porter la voix de la France dans le monde entier et, dans un premier temps, en direction essentiellement des colonies françaises. Le 6 mai 1931, naît le Poste Colonial.

Les premières stations périphériques

8 juin 1931 : Naissance de Radio Luxembourg. La Compagnie luxembourgeoise de la radio diffuse, sous le nom de Radio Luxembourg, sa première station. Fondée au Grand-duché du Luxembourg, et bénéficiant d’un émetteur à Junglister, elle profite de sa situation géographique pour se donner des ambitions européennes. Elle sera ainsi diffusée dans trois langues : Allemand, Français et Anglais.

Emetteur

de junglister luxembourg

La crainte du monopole

En 1936, certains groupes privés, craignant la remise en cause de leur licence avec l’arrivée du front populaire, se tournent vers l’étranger pour installer leurs antennes. Ainsi Radio Toulouse migre vers la principauté d’Andorre en 1939. Le phénomène se renforcera après la seconde guerre mondiale avec le retour du monopole conduisant à l’apparition de grandes stations périphériques : Europe 1, Luxembourg, Monte Carlo, Andorre.

En 1938 est enfin mis en service le centre émetteur ondes longues d’Allouis, cité plus haut, d’une puissance de 900 kW. Il devient le centre le plus important de la radiodiffusion française. Ses émissions se sont tues récemment, le 31 décembre 2016.

Une industrie se met en place

Au début des années 20, des bricoleurs d’un nouveau genre apparaissent : « les amateurs de radio » qui vont fabriquer leurs postes récepteurs et devenir des « auditeurs ». De nombreuses associations voient le jour : le « Radio Club de France », la « Société́ des amis de la T.S.F. », présidée par Férrié et Blondel. Ces associations sont composées « d’amateurs », mais aussi de commerçants en radioélectricité́ et d’industriels prêts à se lancer dans l’aventure de la fabrication et de la vente des récepteurs grand public. On compte un million de récepteurs en 1932 et 5 millions en1939.

L’innovation technologique

La lampe triode évolue

La lampe triode, première brique de cette révolution, permet d’amplifier le signal radiofréquence et par voie de conséquence d’améliorer considérablement la portée des émetteurs. Peu fiable, elle a cependant l’avantage d’être facilement démontable. Elle se substitue au détecteur à galène qui donnait beaucoup de fil à retordre aux premiers sans-filistes. Elle ne cessera de s’améliorer durant les années folles avec l’ajout de nouveaux éléments internes qui amélioreront ses performances. Ainsi on verra naitre la tétrode, la pentode, jusqu’à l’octode ( 8 éléments).

Les antennes de réception

Elles sont d’abord constituées de fils tendus souvent à l’extérieur très encombrants et délicats à déployer. Viendra ensuite le cadre de réception qui pourra tenir dans une pièce d’habitation.

Récepteur avec cadre

Le récepteur

Une innovation majeure dans la conception du récepteur fait son apparition dans les années 20, le « superhétérodyne ». Il apporte un net progrès dans la réception en améliorant la sensibilité, la stabilité, la sélectivité du récepteur et il en simplifie considérablement le réglage, talon d’Achille des premiers récepteurs à « amplification directe ». Cette technologie est toujours utilisée de nos jours.

Progressivement le haut-parleur va s’intégrer au meuble, la galène va disparaitre remplacée par la détection par diode électronique et le nombre de boutons de réglages va fortement se réduire. Le récepteur va vers une plus grande intégration.

Evolution du récepteur

1928 – 1938

Fréquences des émissions radio et apparition des ondes courtes

Petit rappel : en radio, l’adresse d’une station peut s’exprimer en mètres ou en Hertz. Les deux grandeurs sont reliées par la relation suivante :

Fréquence en Hz = (vitesse de la lumière) / (longueur d’onde en mètres)

Ainsi, une fréquence élevée correspond à une longueur d’onde courte.

Au début de la radio, seules les bandes radioélectriques basse fréquence ou ondes longues (OL) sont utilisées. Elles vont de 1 km à 10 km, soit 30 KHz à 300 KHz. Jusqu’en 1918, seules ces ondes étaient utilisées pour leur capacité à réaliser des liaisons longues distances fiables. Leur mode de propagation suit la surface terrestre (ondes de sol) et leur longueur d’onde permet de contourner les obstacles ce qui n’est pas le cas des ondes courtes. Aussi ces dernières ne sont pas exploitées. Le secteur public fait le choix des ondes longues qui permettent une portée quasi nationale avec un seule station.

Les ondes moyennes (500 à 180 mètres, soit 525 à 1605 KHz), comme nous l’avons vu précédemment, vont connaitre un essor en Europe grâce au secteur privé. En effet, elles permettent d’accueillir près de 120 canaux au lieu de 15 pour les OL. De plus, elles conviennent à une diffusion régionale.

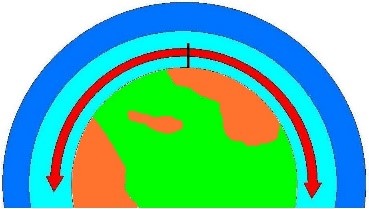

Les premiers émetteurs sont imparfaits et émettent des ondes harmoniques correspondant à un multiple entier de la fréquence d’émission (2f, 3f, …) donc dans la plage des ondes courtes laissées en jachère. Or on constate, dans certaines régions lointaines, la réception aléatoire de ces stations “fantômes” précisément dans la plage des ondes courtes. Le phénomène finit par être expliqué : les ondes courtes ont la propriété de se réfléchir sur la haute atmosphère, un phénomène instable, lié à l’activé solaire et à l’heure du jour.

Par ailleurs, le phénomène est confirmé par les radioamateurs auxquels on a attribué une partie des ondes courtes (considérées sans intérêt). Progressivement les ondes courtes vont connaitre un regain d’intérêt et permettront le développement de radios internationales, relais notoires de la propagande durant la guerre froide. De nombreux services officiels ou non (espionnage par exemple), exploitant cette nouvelle ressource, verront le jour.

Si les ondes longues sont aujourd’hui quasi abandonnées pour la radiodiffusion, elles sont toujours utilisées pour les services institutionnels comme la radionavigation (system LORAN C), la diffusion de l’heure (DCF77, Allouis), la météo et l’armée. Par exemple, c’est toujours l’unique moyen d’assurer une liaison avec les sous-marins nucléaires en immersion.

Premières démonstrations de modulation de fréquence (FM)

La radio des années 30 utilise la technique dite de modulation d’amplitude (AM) pour véhiculer le son. Cette technique, simple à mettre en œuvre, est cependant sensible aux bruits parasites qu’ils soient d’origine naturelle ou humaine. Un ingénieur américain, Armstrong, très impliqué dans le développement de la radio, va expérimenter une nouvelle technique de transmission : la « modulation de fréquence large bande » qui apporte une immunité au bruit importante. De mai 1934 à octobre 1935, Armstrong présente les premiers essais sur le terrain de sa technologie FM dans un laboratoire de la RCA à New York. Cette démonstration est accueillie froidement par les industriels notamment RCA alors focalisés sur le développement de la télévision. La FM mettra finalement près de 25 ans à s’imposer. Les premières émissions FM en France arriveront tardivement en 1958 et resteront confidentielles durant plusieurs décennies. L’Allemagne privée des ondes longues après la guerre pour raison politique sera le premier pays européen à déployer un puissant réseau FM prenant ainsi une avance technologique en Europe. En France, les ondes longues continueront de prospérer jusqu’à la fin du monopole en 1982 avec l’arrivée des radios privées qui feront enfin connaitre la FM.