Préambule

Plus qu’une histoire de la télévision, la présentation qui suit se veut une mise en perspectives de sa naissance en tant qu’objet technique final répondant complètement au besoin de communication tel que ressenti par les sociétés humaines anciennes avant qu’être dépassée par les besoins de la société moderne, dont elle n’est plus qu’un élément. Cette présentation ne préjuge pas des panneaux explicatifs qui seront à mettre au point pour cette partie de l’exposition, elle comporte cependant suffisamment d’éléments utilisable pour eux.

Elle comporte trois parties :

> La première consiste à expliciter la généalogie de la télévision, et à montrer quelles évolutions technologiques elle nécessitait et comment ceux-ci sont apparus. Elle couvre les années 1800 à 1928.

> La deuxième décrit les étapes de son élaboration. Principalement centrée sur la France, elle met en évidence le rôle de René Barthélémy. Elle couvre les années 1928 à 1939.

> Une troisième partie présente, pour l’époque étudiée, le développement de la télévision dans les autres pays.

En annexe des documents provenant du dossier de presse constitué par Suzy Wincker.

La télévision dans l’évolution des systèmes de communication

Dans l’histoire des diverses civilisations qui se sont développées, le besoin de communiquer est prégnant. Ce que l’on remarque aussi c’est que les moyens mis en œuvre pour communiquer, sont à toutes les époques étroitement liées au niveau scientifique et technologique atteint à l’époque donnée.

À la télégraphie optique, système de Claude Chappe de 1792, succède la télégraphie électrique en 1837-1844 (selon la définition que l’on retient) avec Samuel Morse et Charles Wheatstone.

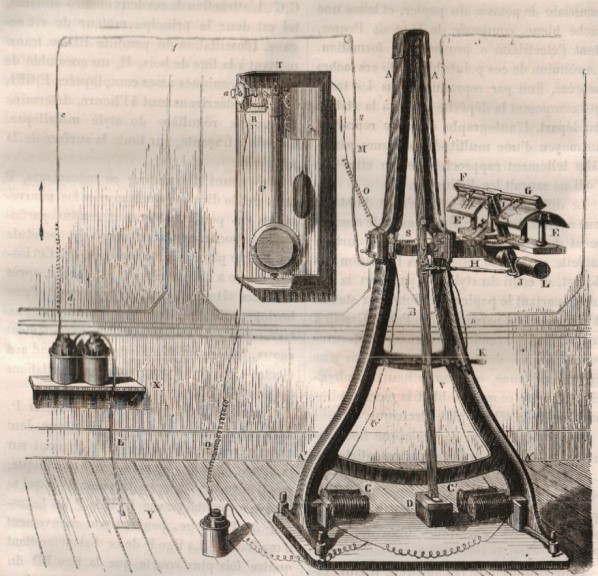

Les ingénieurs et techniciens vont se saisir de cette technique nouvelle, l’améliorer (David Edwards Hughes, Émile Baudot, etc.) mais aussi en sortir et très vite apparaissent des systèmes de transmission de dessins, appelés autographiques, depuis Alexander Bain en 1843 et Bakewell en 1848, avec en particulier le Pantélégraphe de l’abbé Giovanni Caselli (1855) (figure 1) qui fonctionne en conditions réelles, mais commercialement limitées, et de bien d’autres comme l’appareil « automato-autographique » de Bernard Meyer exploité en 1869 entre Paris et Lyon. Tout cela est prématuré, ce sont des impasses technologiques, au mieux des curiosités. Mais les inventeurs ne se découragent pas facilement, on va en voir des exemples plus loin.

Fig. 1. – Pantélégraphe de Caselli. Merveilles de la Sciences, Louis figuier, T2, 1867, p. 156 et 159.

Ce qui fait que l’on a eu la possibilité de transmettre l’image avant de pouvoir transmettre la voix ! On note la nécessité d’assurer un synchronisme parfait entre l’émetteur et le récepteur, problème difficile qui se pose aussi avec le télégraphe Hughes, puis le Baudot et ensuite la télévision.

Après l’écrit, et l’image fixe, c’est la voix que l’on porte au loin, en 1876 avec Alexander Graham Bell. Cette innovation, offrant des possibilités de transmissions nouvelles, donne un nouvel élan à la question de la transmission des images fixes et donne lieu pendant 50 ans à de nombreux essais que l’on retrouve, en 1936, regroupés sous le terme générique de Téléphotographie.

Viennent en 1897, les expériences de Guglielmo Marconi, dans la plaine de Salisbury puis sur le canal de Bristol, qui marquent la naissance de la télégraphie sans fil.

Le cinéma lui-même, né vers 1895, remplaçant les « lanternes magiques » après le Kinétoscope de Thomas Edison (1890) démontre que l’illusion du continu des images, peut s’obtenir à partir d’une suite discontinue d’images fixes en nombre suffisant grâce à la persistance rétinienne.

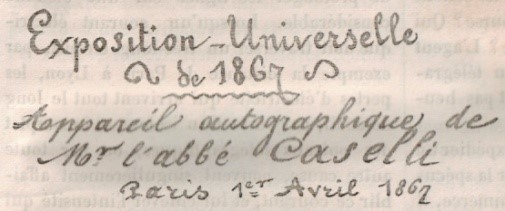

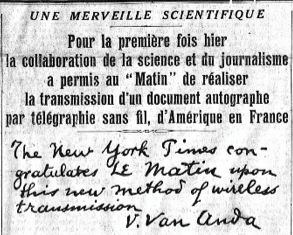

Le terme de Télévision apparaît pour la première fois lors du congrès d’électricité qui se tient du 18 au 25 août 1900 à Paris. Constantin Perskyi, auteur d’une communication dont le titre est : « Télévision au moyen de l’électricité » (figure 2), y donne une description des moyens à mettre en œuvre pour réaliser la télévision par exemple en utilisant une propriété de certains matériaux tel le sélénium dont la résistivité varie lorsqu’ils sont éclairés.

Parmi les savants ayant abordé la question, il cite, Nipkoff, Kachmetieff, Stchepanik, Scheffer et Poloumordvinov. Mais il reste au niveau des principes.

Des noms cités, on connaît Paul Nipkoff et son disque tournant mis au point en 1884 qui permet l’analyse mécanique d’une image. Les dispositifs de télévision utilisant un disque de Nipkoff s’appellent la télévision mécanique bien qu’elle utilise beaucoup de tubes électroniques, c’est l’analyse de l’image qui est mécanique !

On connaît aussi Jan Szczepanik et son Télectroscope, nom générique forgé en 1878 par Louis Figuier Fig. 3, qui désigne ainsi des appareils plus ou moins imaginaires de transmission d’images animées, dont certains ont tout de même donné lieu à des brevets. Il disparaît lorsque le terme de Télévision apparaît en 1900. À cette date, le terme existe, le concept aussi, mais pas l’objet.

Ce qui préoccupe, à ce moment, depuis plusieurs années les techniciens des télécommunications, terme qu’on peut utiliser depuis 1904 après qu’Édouard Estaunié l’ait forgé, c’est la transmission des images par l’électricité. De multiples essais conduisent à l’appareil d’Arthur Korn qui entre en service en 1907 au journal L’Illustration, il y sera remplacé par le Téléstéréographe plus connu sous le nom de Bélinographe d’Édouard Belin.

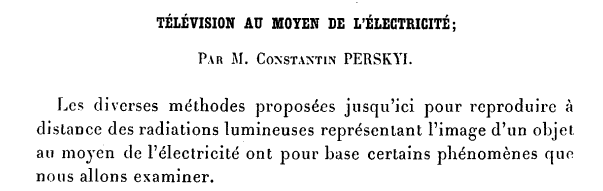

Tous ces dispositifs sont améliorés en permanence et on trouve dans les Annales des PTT, année 1927, un article d’origine allemande, décrivant une dizaine de dispositifs différents, en exploitation commerciale dans les réseaux européens et américain de téléphonie, dont certains comme le bélinographe étaient exploités sans fils, comme en témoigne la première page du journal « Le matin » daté du 5 Aout 1921 et relatant le succès d’une transmission transatlantique par bélinographe.

Dans la même revue, l’article suivant écrit par Georges Valensi, ingénieur en chef des Postes et Télégraphes, s’intitule : « L’état actuel du problème de la télévision ».

Comme le terme disque de Nipkow va revenir assez régulièrement, il me semble utile de donner quelques explications à son sujet. Il apparaît vers 1884.

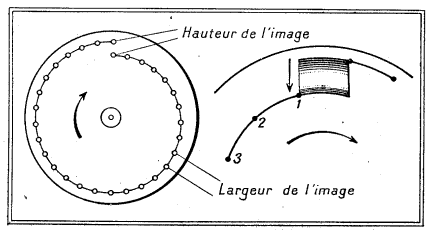

Il s’agit d’un disque percé de trous (30, 60 et plus) (figure 4). Les trous sont placés sur une spirale d’Archimède. Un moteur entraîne le disque.

Le disque est placé entre le dispositif de conversion de lumière d’intensité variable en électricité (par une cellule photo-électrique) et l’objet à filmer qui est fortement éclairé, les cellules primitives ayant un faible taux de conversion lumière/électricité.

Chaque trou permet d’explorer une ligne du sujet, il y a donc autant de lignes de définitions que de trous ; la largeur de l’image correspond à la distance entre deux trous consécutifs, sa hauteur à la différence de rayon entre le premier et le dernier trou. Le rapport largeur hauteur est 4/3.

Fig. 4. –HÉmardinquer (P.), « Les progrès de la télévision en France », La Nature, juin 1935. CNAM

René Barthélemy, dont le rôle dans le développement de la télévision en France est fondamental, déclare lors d’une conférence tenue le 5 juin 1930 à la société des amis de la TSF :« Quand on cherche à se documenter sur ce qui a été fait en télévision, on a très vite l’impression qu’on a tout inventé et que seuls quelques éléments matériels ont manqué aux inventeurs, il y a 50 ans pour transformer leurs projets en appareils réalisés. » Boutade ? Pas forcément ! Il ajoutait d’ailleurs : « On ressent même une sorte de découragement en pensant qu’on suivra des sentiers maintes fois battus ; ensuite, on reprend espoir avec cette réflexion évidente ” si tout avait été inventé, il y a déjà quelques années que nous aurions vu des applications réellement au point ” » (L’onde électrique, T. 10, 1931, p. 6).

Si on examine les éléments nécessaires pour s’atteler à la tâche de mettre au point la télévision et qu’on détermine la première date d’apparition non pas de l’objet achevé mais de ce qu’on peut appeler son ou ses précurseurs, on trouve :

> Le tube de Heinrich Gessler (1857), précurseur du tube cathodique ;

> Le sélénium découvert en 1817, dont la photo conductibilité est mise en évidence par A. G. Adams en 1876 : sa résistance varie suivant l’éclairage auquel il est soumis. Il permet un montage électrique, dans lequel l’intensité du courant dépend de l’intensité lumineuse. À noter qu’il est cité dans la communication de Constantin Perskyi. Il est utilisé par Korn dans photo télégraphe ;

> Edison en 1880, trouve l’effet dit Edison, effet thermoïonique, dans ce qui sera appelé plus tard une diode, et qui constitue le début de toute l’aventure des tubes à vide et donc de l’électronique, même si à ce moment personne ne s’en est douté et d’ailleurs ne pouvait s’en douter !

> Le disque de Paul Nipkow, 1884, mais aussi la roue de Lazare Weiller en 1889 qui permettent l’analyse de l’image ;

> Enfin, les ondes électromagnétiques, qui n’avaient pas encore été mises en évidence, ce sera fait par Heinrich Hertz en 1888, mais qui étaient bien présentes et depuis fort longtemps.

Un des principaux obstacles est la transmission hertzienne. Le développement de la TSF s’est fait, avant 1920 en utilisant les ondes longues, parfaitement adaptées au transport de la télégraphie et de la téléphonie mais inapte au transport des images animées. Rappelons que lorsqu’on utilise des systèmes à courant porteur où l’onde émise est modulée par le signal à transmettre, ce qui sera le cas en télévision, il faut que la fréquence de l’onde modulée soit au moins dix fois plus élevée que celle de l’onde modulatrice (Annales des PTT, 1927, p. 1048). Ce qui pour les systèmes de télévision expérimentés (30 lignes) à ce moment correspond à environ 3 MHz soit une longueur d’onde de 100 m, limite entre les ondes moyennes et les ondes courtes. En fait, les premières expérimentations utiliseront les ondes moyennes 210 ou 447 m (Une histoire de la télévision, p. 44). Les ondes courtes sont maîtrisées par les radioélectriciens à partir des années 1925 et constamment améliorées depuis, ce qui permettra la diffusion hertzienne d’une télévision « haute définition ».

Comme l’écrira, en 1939, René Barthélemy dans sa présentation dans la Revue Générale d’électricité, du centre de Montrouge de la Compagnie des compteurs : « À ce moment [milieu des années 20], nous avions évidemment, comme tout technicien de la radioélectricité, ébauché sur le papier quelques systèmes d’analyse et de modulation, mais sans entreprendre l’expérimentation. »

Revenons à l’article des Annales des PTT cité plus haut. On y trouve une liste, sans doute incomplète mais déjà suggestive des travaux entrepris dans quelques pays en 1927 dont voici quelques éléments succincts :

> En Allemagne, la préoccupation principale est la téléphotographie, pas encore la télévision, mais cela viendra vite ;

> Aux États-Unis, les principales expériences sont le fait de la General Electric Company et celles du Bell System. Les premiers utilisent en réception des oscillographes (7). Le système Bell, expérimenté en mai 1927 utilise un disque de Nipkow ;

> En Grande-Bretagne, M. John Logie Baird réalise des expériences depuis juin 1926. Il utilise aussi en émission et réception un disque de Nipkow. Ceci pour les acteurs étrangers principaux présents dans les sources documentaires ;

> En France, on trouve, utilisant un tube cathodique en réception et un dispositif mécanique en émission ou le disque de Nipkow et émission et réception, des dispositifs expérimentaux dû à M. A. Dauvilliers, Édouard Belin et Fernand Holweck et Georges Valensi (Annales des PTT, 1927, p. 1058 à 1067).

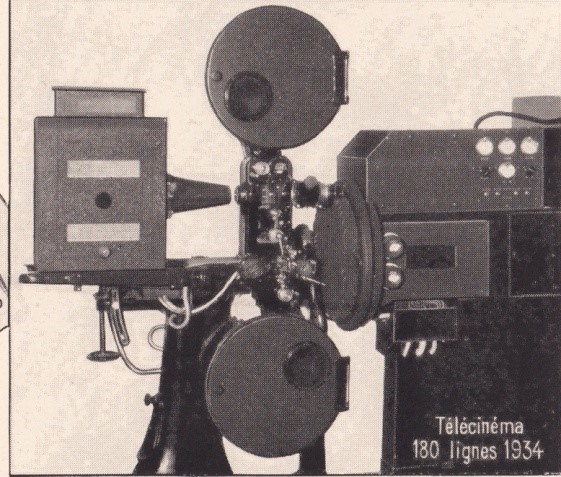

Les expérimentations portent simultanément sur la prise de vue directe et sur le télécinéma où l’image est fournie par la projection d’un film.

On peut remarquer que toutes ces expérimentations, toutes antérieures à 1927, explorent les trois voies possibles pour expérimenter la télévision (décrites dans un article de A. Dauvilliers publié en janvier 1928 dans la Revue d’électricité médicale) :

1 – Procédés purement mécaniques (transmission et réception) ;

2 – Procédés mécaniques à la transmission et statiques à la réception ;

3 – Procédés purement statiques.

Tout ceci nous amène en 1928, et l’entrée en scène, en France de René Barthélemy et de la compagnie des compteurs. Ce qui nous permet d’examiner comment ces trois voies ont été mises en œuvre en France.

La télévision d’Ernest Chamon, président de la Compagnie Des Compteurs (CDC)

C’est en 1928, que Ernest Chamon, fils du fondateur de la Compagnie des Compteurs et président de cette même société, assiste lors d’un voyage à Londres, à une démonstration d’une expérience de télévision dans « le petit local de J. L. Baird, dans Long-Acre Street, d’un appareil à 24 lignes d’analyse verticales, à la fréquence de 12,5 (images) par seconde » René Barthélemy conférence à la Société des Ingénieurs Civils de France, p.2, (1930). René Barthélemy y assiste aussi semble-t-il avec le sous-directeur de la Compagnie Jean Le Duc (à noter que Jacques Poinsignon qui rapporte le fait dans son Histoire de la télévision en France, n’indique pas explicitement la présence de René Barthélemy).

De retour en France, il demande à Jean Le Duc : « Qui en France entreprend des études sur la télévision ? ». « Personne à ma connaissance » lui répondit-il, « Dans ces conditions, créez-moi un service de télévision. » Réponse erronée, on a vu que quelques personnes se préoccupaient de télévision en France à ce moment, mais aux conséquences heureuses. À la remarque que cela coûterait sans doute fort cher, Ernest Chamon répondit : « Nous devons cette contribution à la science. »

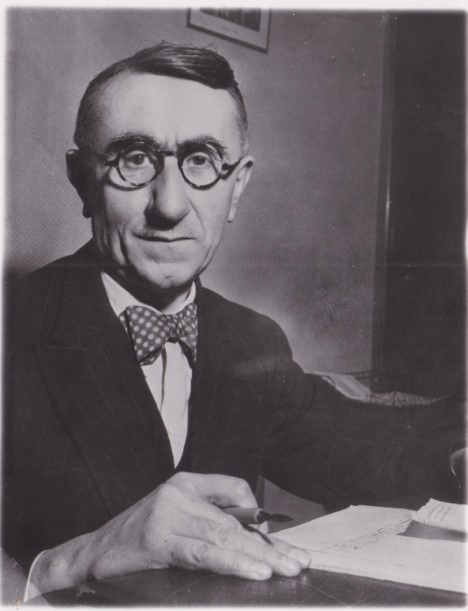

Jean Leduc fait appel à René Barthélemy pour diriger le nouveau laboratoire, celui-ci s’adjoint Dimitri Strelkoff (figure 5). Cette nouvelle activité de la CdC s’installe à Montrouge après des débuts dans le laboratoire de la société Pericaud, une filiale de la CdC.

Fig. 5. – René Barthélemy et Dimitri Strelkoff. ACHDR, coll. Poinsignon.

Les premiers travaux, en septembre 1929, portent sur la question de la synchronisation des images, point faible des dispositifs expérimentés jusqu’alors, mais conduisent rapidement à l’étude des systèmes mécaniques, utilisant des roues à miroirs, des disques de Nipkow, voire des disques à lentilles de Brillouin qui permettent de concentrer les rayons lumineux.

Cette même année 1929 commence l’étude de l’analyse et de la reconstitution d’une image fixe à 30 lignes, à l’aide d’un disque à 30 trous tournant à 15 tr/sec, déjà équipé d’un système de synchronisation déclenchant le renouvellement d’image.

Au début de 1930, c’est l’analyse et la reproduction de l’image fixe à l’aide d’une roue de Weiller qui est expérimenté.

La roue de Weiller (figure 6), traitant du centre expérimental de télévision de Montrouge de la CdC, porte à sa circonférence des miroirs, ici 30. Chacun ayant une inclinaison différente, qui renvoyant un pinceau lumineux issu d’une lampe fixe, permet d’explorer successivement un nombre de lignes égales au nombre de miroirs.

Fig. 6. – La roue de Weiller. Revue générale d’’électricité, 1939.

D’autres essais sont menés avec des images issues d’un télécinéma utilisant un disque de Nipkow à 30 trous, ce qui oblige à adopter pour la télévision le standard du cinéma de l’époque, format 4/3 et 16 2/3 images par secondes (1 000 tr/min pour la roue). Rien n’empêche d’analyser l’image avec un disque de Nipkow et de reproduire l’image avec un récepteur à roue de Weiller, sous réserve d’avoir autant de trous que de miroirs, la même vitesse de rotation et un parfait synchronisme.

En février 1930, une première démonstration 30 lignes est faite à Montrouge, en particulier, devant le général Ferrié et les frères Lumière. L’idée d’une démonstration publique est émise par Paul Janet, présent aussi, alors directeur de l’École Supérieure d’Électricité (ESE). Tout d’abord réticent, René Barthélemy finit par accepter.

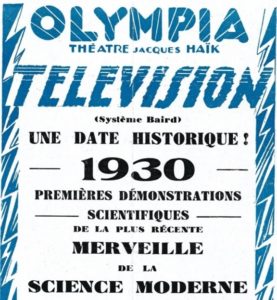

Fig 7 – prospectus de l’Olympia – ACHDR J.Poinsignon

Cependant les concurrents ne restent pas inactifs et le 3 novembre 1930 (date trouvée sur internet), l’Olympia « Théâtre-Jacques-Haïk » 28 boulevard des capucines (9e), accueille une démonstration publique de télévision système Baird-Natan, sur un écran formé de 1200 ampoules, on voit le fantaisiste Jean Marsac. La présentation détaillée de l’expérience est donnée en annexe 1 (figure 7).

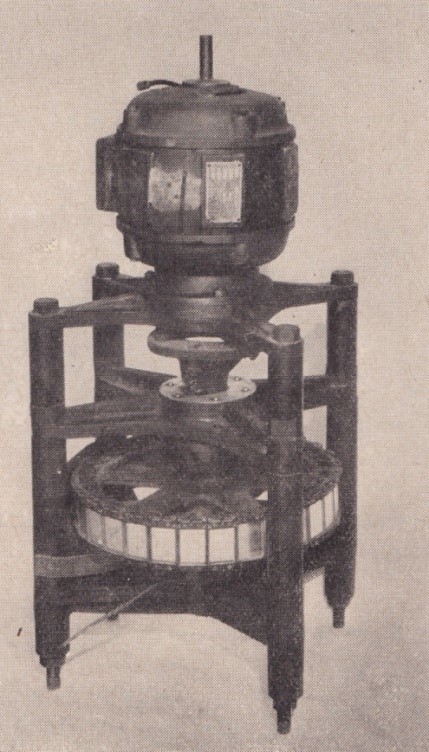

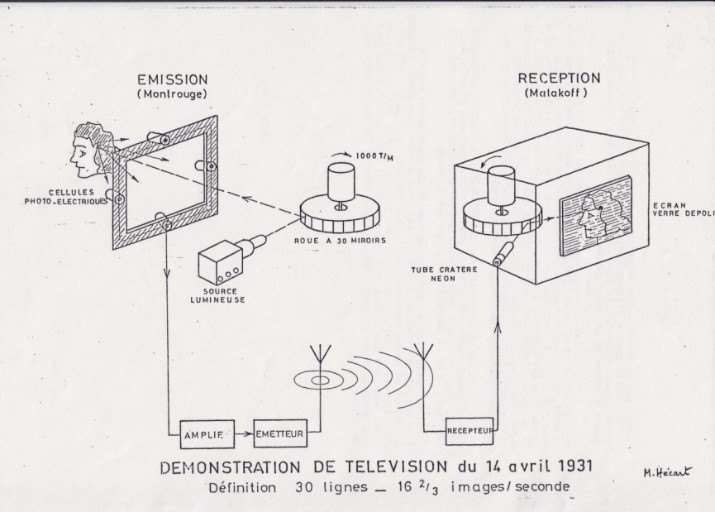

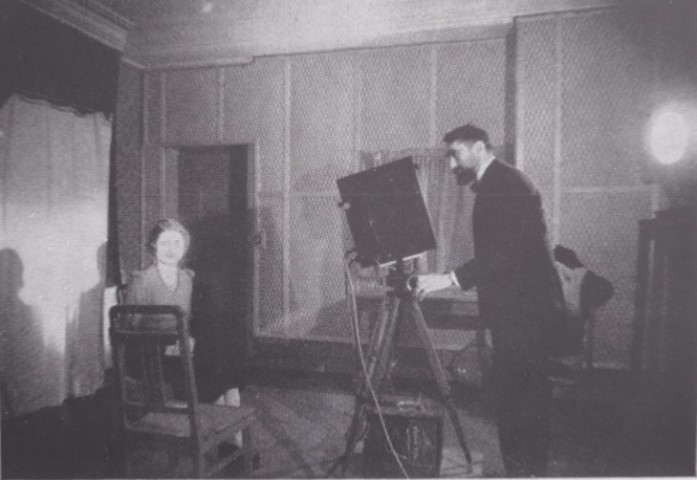

La démonstration a lieu le 14 avril 1931 (figures 8 et 9). Elle était complète. Prise de vue en direct et en télécinéma effectués dans le laboratoire de Montrouge, transmission hertzienne, réception dans le grand amphithéâtre de l’ESE à Malakoff. L’affluence est telle qu’il fallut faire trois séances d’une durée totale de 3 heures.

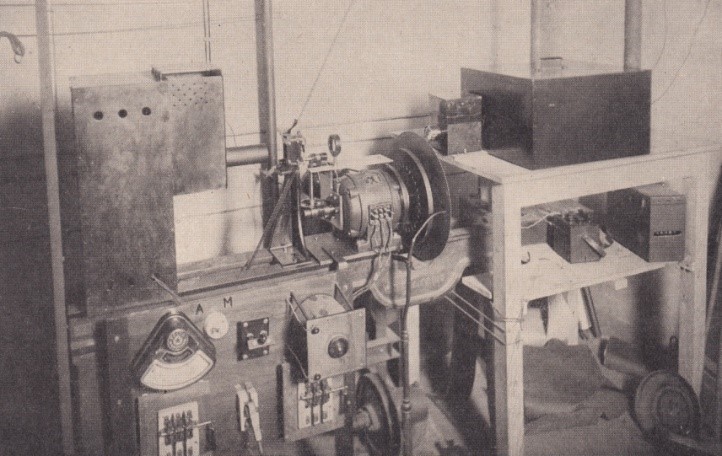

Fig. 8. – Matériel de télécinéma

pour la démonstration du 14 avril 1931. Revue générale d’électricité, 1939.

Fig. 9. – Schéma de la démonstration de télévision du 14 avril 1931. Revue générale d’’électricité, 1939

Le succès est total. Tout d’abord après le mot « Paris », on voit apparaître à l’écran un assistant de René Barthélemy : M. Lamblot qui annonce « Messieurs les réglages sont terminés », puis Suzanne Bridoux de la CdC (première speakerine « expérimentale » de la télévision française) confie ses premières impressions et, enfin, on transmet un film muet : L’Espagnol à L’éventail.

On peut considérer que cette démonstration marque, la naissance de la télévision en France.

Il reste bien sûr beaucoup de travail à faire avant d’arriver à un « produit grand public », mais souvenons-nous de ce qu’était le télégraphe électrique, le téléphone et la télégraphie sans fils à leurs débuts, aussi loin d’une technique achevée que pouvait l’être la télévision en ce jour du 14 avril 1931.

Compte tenu de l’importance de cette démonstration, j’estime utile d’en donner les principales caractéristiques techniques. Tout d’abord la prise de vue : le sujet filmé est dans le noir le plus complet et l’analyse de l’image se fait avec la roue de Weiller à 30 miroirs tournant à 1 000 tours par minutes. La lumière réfléchie est captée par des cellules photoélectriques (cellules au potassium) qui à l’époque donnent un courant de de 3 à 5 microampères par lumen, qu’il faut bien évidement amplifier avant de l’envoyer dans un émetteur fonctionnant avec une longueur d’onde de 100 m (3 méga Hz) et une puissance de 5 Watt (dans l’antenne précise René Barthélemy). La bande passante utilisée est de 40 kHz, ce qui permet la transmission d’environ 80 points par ligne.

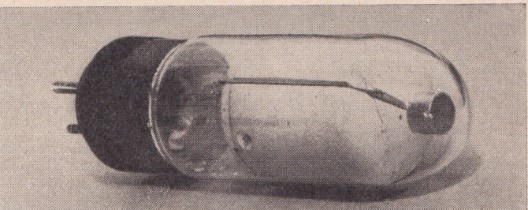

Le télécinéma fonctionne avec un disque à 30 trous tournant lui aussi à 1 000 tours par minutes. À la réception, le signal module la lumière émise par une lampe néon (dite Cratère) (figure 10). Une roue de Weiller permet la reconstitution de l’image sur un verre dépoli.

Fig. 10. – Lampe néon (dite Cratère). Revue générale d’électricité, 1939.

Cette réussite vaut en août suivant la Légion d’honneur à René Barthélemy. Les études et les présentations se poursuivent.

En 1932, d’autres acteurs se signalent, qui joueront un rôle plus tard, comme Henri de France qui a alors 21 ans, et réalise une expérience au Havre et qui sera à l’origine du SECAM ou Marc Chauvière de la Société Intègro, qui commence à vendre un kit permettant le montage d’un téléviseur par un amateur éclairé, mais aussi fabrique une caméra à disque.

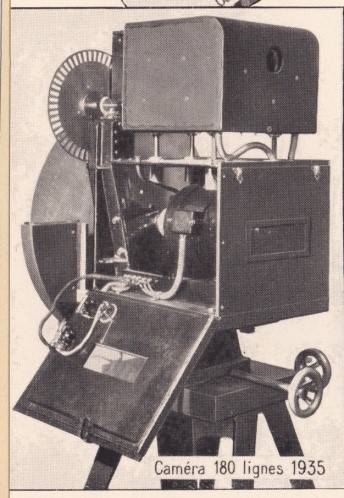

La CdC développe une caméra à disque de Nipkow 30 lignes, et commence l’étude d’amélioration donnant 90 et 180 lignes.

Le ministère des PTT s’intéresse à la télévision, il fait réaliser par le Laboratoire National de Radioélectricité des essais comparatifs entre les systèmes Baird, Barthélemy et Henri de France dont la conclusion est : « Il est peut-être intéressant d’entreprendre des essais de télévision, à titre expérimental avec les appareils de M. Barthélemy et, peut-être, plus tard, avec ceux des autres constructeurs lorsqu’ils seront à même de les présenter. » Qu’en terme galant, ces choses-là sont mises !

En décembre 1932, René Barthélemy peut s’installer dans deux pièces de 9 m² chacune, 97 rue de Grenelle (figure 11). Des émissions commencent alors régulièrement, les jeudis de 15 heures à 16 heures. L’image est transmise par un émetteur des PTT (431 m) situé 103 rue de Grenelle et, pour le son, par l’émetteur de Montrouge. Les images sont reçues par des amateurs ayant construit eux-mêmes leur récepteur.

Les études continuent et en avril 1933 début des émissions en 60 lignes, moyenne définition, avec réception sur tube cathodique. Un télécinéma parlant 60 lignes est expérimenté avec une prise de vue à 24 images par seconde.

On commence à étudier le passage à 90 puis 180 lignes, haute définition, toujours en analyse mécanique mais… :« La télévision sera cathodique ou ne sera pas » déclare en 1934 A. Dauvilliers.

Le système, tout électronique, imaginé dès 1907 par Boris Rosing et Campbell-Swinton et resté au stade de projet, peut être réalisé grâce à l’invention du tube kinescope par Wladimir Zworykin (figure 12). Amélioré, il deviendra l’iconoscope qui commence à fournir des images acceptables. La CdC commence à fabriquer des tubes cathodiques.

En octobre 1934, la commission du service de la Radiodiffusion décide le maintien des émissions expérimentales à 30 lignes, l’expérimentation des 180 lignes sur 7 m de longueur d’onde. Fait important, le 8 novembre 1934, Georges Mandel devient ministre des PTT. En mars 1935, il visite les laboratoires de Montrouge et assiste à une démonstration d’images en 60 lignes. Comprenant tout l’intérêt et tout l’avenir de ce qui n’est encore que matériel de laboratoire, il ordonne de réaliser en huit jours, rue de Grenelle, une installation à 60 lignes, émetteur radio compris. Le 26 avril 1935, démarrage officiel, Beatrice Bretty de la Comédie Française raconte une tournée de la Comédie Française.

Le studio se trouve dans l’amphithéâtre de l’école supérieure des PTT rue Barrault. L’émetteur qui fonctionnait sur 8m et a une puissance de 2,5kW portée plus tard à 10 kW (Barthélemy en 1950 dit 30 kW), se trouve à la tour Eiffel. La liaison studio émetteur, à faible puissance, est assurée par un câble coaxial de 2,5 km de long. La bande passante transmise est de 500 kHz. Le son est transmis par un émetteur onde moyenne de la tour Eiffel. C’est un autre coaxial qui transporte le puissant signal vers le sommet de la tour.

À l’inauguration, le 10 novembre 1935, c’est à nouveau Beatrice Bretty qui dit quelques poèmes devant la caméra. Le spectacle est présenté par Suzy Wincker, première speakerine officielle de la télévision d’État.

Mais l’analyse mécanique a atteint ses limites, l’iconoscope est amélioré. La CdC mène, depuis 1934, des études sur la fabrication des tubes cathodiques et est rapidement capable de fabriquer ses propres iconoscopes. En janvier 1936, une série d’accord d’échanges de brevets « sur un pied d’égalité » est signé entre les firmes RCA (W. Zworykin), CINTEL (Baird), TELEFUNKEN (Prof. Schöter) et la CdC (Barthélemy), ce qui accélère études et réalisations.

Toutes ces années vont voir un foisonnement d’expériences dans les principaux pays : l’apparition de nouveaux acteurs, l’abandon de la télévision mécanique, l’apparition de la télévision tout électronique, avec un standard haute définition autour de 400 lignes (441 aux USA et en Allemagne, 405 en Angleterre, 450 en France), la construction d’un nouvel émetteur sur 6,5 m au pied de la tour Eiffel, capable de transmettre l’image à 450 puis 455 lignes avec 5 MHz de bande passante.

Puis vient la guerre, tout s’arrête ou presque : l’aventure de la télévision allemande à Paris a été racontée par ailleurs. Mais les guerres sont aussi un puissant accélérateur technologique et assez vite elle réapparut, en 819 lignes, en UHF et avec des liaisons par faisceaux hertziens.

La télévision ailleurs dans le monde.

Il s’agit ici d’une revue succincte traitée chronologiquement

1928

-

Aux États Unis, la station de Schenectady (État de New York, o% était installée Général Electric) effectue des émissions régulières (Système Karolus), Définition 24 lignes verticales, 20 images secondes) elle accueillera en 1940 la première station de télévision commerciale WRGB .

-

En Angleterre Baird multiplie les démonstrations. On a vu que les patrons de la Compagnie Des Compteurs ainsi que René Barthélémy y ont assisté.

1929

-

Création à Bruxelles de l’Institut international de télévision, ayant pour but :

-

D’organiser la coopération internationale….

-

D’établir un centre de documentation

-

D’éditer des revues et ouvrages traitant de la télévision

-

D’organiser des congrès…

-

D’aider ses membres dans leurs recherches

-

1930

-

A Londres, au Coliseum, premier spectacle de télévision, les images sont transmises via une ligne téléphonique.

1931

-

« Les expériences succèdent aux expériences », à signaler l’essais à New York sur 3 km d’un service de téléphonie et télévision simultanée (future visiophonie).

-

Création en Angleterre d’une société ayant pour but de procéder à des émissions de télévision et en Italie d’une association de radiovision.

1932

-

Installation en Allemagne à Witzleben d’une station Baird (7m de longueur d‘ondes)

-

Installation au Canada.

-

Création d’un service de Visiotéléphonie bilatérale en France. (il n’y a qu’une source pour ce fait, donc, je le cite mais ne le retiendrai pas).

1933

-

On considère que les aspects théoriques sont maintenant résolus. Mais pour autant, on n’avance pas beaucoup dans la mise en œuvre pratique. Les démonstrations de télévision mécanique se poursuivent, mais la mise au point de l’iconoscope se précise.

1934

-

C’est la maitrise des ondes courtes, qui va permette d’envisager la transmission des images par ondes.

-

Le Danemark commence à s’intéresser à la télévision. Mais c’est en Angleterre que les choses se précisent : le 31 janvier un comité d’experts propose de procéder dès maintenant à un essais de service public confié à la BBC. Les images reçues auraient 17cm sur 15. Les récepteurs, pas encore fabriqués en série couteraient de 60 à 70 livres

1935

-

La télévision sort de plus en plus des laboratoires, les évènements se précipitent :

-

Allemagne- C’est le 22 mars 1935 qu’est installé à Berlin le premier poste récepteur public, 8 vont suivre dont un à Postdam à 8km de l’émetteur. La définition est de 180 lignes avec 25 images par secondes, il y a deux émetteurs (son et image) de 16Kw autour de 7m. Des expériences sont menées à 240 et 320 lignes. Les récepteurs à tubes cathodiques apparaissent.

-

Angleterre- Décision d’expérimenter deux systèmes, le Baird et le Marconi EMI. Les essais doivent commencer en février 1936, le service étant ouvert en mars.

-

USA -Mise au point de l’iconoscope de Zworykin ; RCA envisage l’ouverture d’un service à New York depuis le sommet de l’Empire State Building. A noter, par A.T.T l’essais de transmission de télévision par câble coaxial.

-

-

Développement de la Télévision en Italie, Pays bas Suède

1936

-

Allemagne : c’est année des jeux olympique de Berlin, à cette occasion on va utiliser des caméras électroniques pour retransmettre par la télévision les jeux. Pour cela, 28 postes récepteurs ont été installés dans le Grand-Berlin

-

Service de Visio-téléphonie entre Belin et Leipzig les images sont à 180 lignes, la transmission se fait par câble coaxial. A noter que nous avons un échantillon de câble strictement identique à celui utilisé, posé en France entre 1938 et 1940. Début de la construction du réseau d’émetteurs, deux stations en cours de construction au Brocken et au Feldberg, prévision de mise en service fin 1937.

-

Aux Etats- Unis la télévision en est toujours au stade expérimental. La raison en est sans doute que conçue dès l’origine comme ayant une vocation commerciale, il est nécessaire d‘obtenir une qualité satisfaisante avant de pourvoir l’exploiter. RCA pour son dixième anniversaire réalise une démonstration depuis l’Empire State Building avec réception sur le bâtiment de la RCA . La F.C.C. fixe les fréquences à utiliser.

-

En Grande Bretagne, mise en place à l’Alexandra Palace des équipes techniques pour la conception et la diffusion des programmes, sous l’égide de la B.B.C. A partir du 25 aout 1936, émissions spéciales de démonstration en utilisant en alternance les systèmes Baird à 240 lignes et Marconi E.M.I. à 405 lignes. Inauguration officielle le 2 novembre, émissions de 15 h à 16 h et de 21h à 22h.

-

La télévision fait l’objet d’études, de projets d’installations ou de débuts d’expérimentations, en Hongrie, en Italie, au Japon, aux Pays bas, en Pologne, en Roumanie, en Suède, en Suisse, en Tchécoslovaquie, en U.R.S.S. et même au Vatican !

-

A cette date, les principaux problèmes techniques, de définition de scintillement sont pratiquement résolus, la transmission des programmes par câbles coaxiaux est réalisable.

-

Les problèmes qui restent à régler, concernent les récepteurs, leurs coûts, dimensions, c’est-à-dire l’industrialisation.

1937

-

Les deux systèmes électronique et mécanique, sont toujours en concurrence, chacun ayant son domaine privilégié d’utilisation, prise de vue extérieure pour le premier, télécinéma pour le second.

-

Les travaux d’amélioration de l’iconoscope se poursuivent.

1938

-

On arrive maintenant à une définition de 441 lignes avec une fréquence d’image de 25 ou 30 avec entrelacement, l‘analyse électronique a vaincu la télévision mécanique. Cette stabilisation technique permet aux fabricants de concevoir et de produire des récepteurs qui ne seront pas obsolète trop vite. Émission et réception ont été considérablement améliorés ce qui permet de baisser les coûts de production. En Angleterre ou en Allemagne on teste la réception sur grand écran. En 1938, il y a 4 pays où la télévision est le plus développée : l’Allemagne, les EU d’Amérique, l’Angleterre et la France. On y trouve des essais de véhicules mobiles de prises de vues (Allemagne), Aux EU, 14 récepteurs reçoivent des émissions de la N.B.C. Il y a des essais à Los Angeles, à Albany etc.. En France la Tour Eiffel passe à 30 kw de puissance, Un câble coaxial est en cours de pose entre Paris et Bordeaux pour transmettre et projeter des images à Toulouse, Bordeaux et Limoges. En Angleterre adoption du 405 lignes, et on pose des câbles coaxiaux avec Birmingham et Manchester en vue d’agrandir le réseau. Mais après deux ans d’exploitation l’estimation est de 3000 postes vendus.

On commence les études pour la télévision en couleurs.

1939

-

Les hostilités en Europe, conduisent dans les pays en guerre à une cessation partielle du fonctionnement des principaux centres de télévision, sans que cela conduise à l’arrêt total des recherches. Cela à l’exception notable des États-Unis d’Amérique, qui, à l’écart des hostilités s’en préoccupent de plus en plus et en sont à examiner les moyens de la mettre à disposition du grand public. 19 canaux d’une largeur de 6 Mhz ont été attribués à la télévision par la F.C.C.

-

De nouveaux pays s’y intéressent ou continuent les recherches : Japon, Suisse Canada et l’Argentine.