L’arrivée du téléphone en France

L’invention du téléphone a été longtemps attribuée à Graham Bell (1847-1922). Son brevet lui a été délivré le 7 mars 1876 par le Bureau des Brevets des Etats-Unis. Comme pour la plupart des inventions, la naissance du téléphone n’est pas le fait d’un seul homme et le chemin emprunté fut long et sinueux avec quelquefois des motivations d’ordre familial ayant permis ces avancées. De nombreuses batailles juridiques ont eu lieu, que Bell a toutes gagnées de son temps. La dernière s’est jouée le 11 juin 2002 à la Chambre des Représentants des Etats-Unis. Elle adopte le texte suivant: « Expressing the sense of the House of Representatives to honor the life and achievements of 19th Century Italian-American inventor Antonio Meucci, and his work in the invention of the telephone. ».

Quand apparait le téléphone, le monde des techniques de communication est dominé par le télégraphe électrique. Le téléphone n’est alors qu’une curiosité. Le Congrès scientifique du Havre en septembre 1877 va permettre la démonstration du fonctionnement du téléphone de Bell à de nombreux savants. Cette même année Alfred Niaudet et Antoine Breguet obtiennent l’autorisation de commercialisation par Bell et présentent l’invention devant des membres de l’Institut et du Collège de France. Le premier téléphone est présenté à l’Académie des sciences en octobre 1877. La première société d’exploitation voit le jour en décembre 1877, la « Société Anonyme des Téléphones Bell ». La présence du téléphone lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1878 consacrée à l’électricité n’est pas remarquée ! Les premières concessions sont attribuées en 1880 à plusieurs opérateurs privés, puis l’Etat construit ses propres réseaux. En 1889, l’Etat constate le très lent développement du téléphone dû en partie à l’hétérogénéité des réseaux et décide la nationalisation du téléphone. Cependant, le développement attendu n’est pas là, le téléphone se diffuse lentement sans plan d’ensemble. Accueilli d’abord avec une certaine défiance, considéré tantôt comme un instrument de laboratoire, tantôt comme un jouet scientifique, grâce à des perfectionnements de détail, il s’impose, non seulement aux savants, mais encore à tous ceux qui s’intéressent aux applications de la science, comme la solution parfaite du problème de la transmission instantanée de la parole.

En 1910, la France compte 0.5 poste pour 100 habitants, l’Allemagne et la Grande-Bretagne en comptent le triple. 211 600 postes sont ainsi dénombrés en France. Le réseau est essentiellement manuel. L’automatisation a commencé aux USA en 1891 grâce à l’invention du central téléphonique automatique par Aldom Strowger. Le premier central Strowger est installé en France à Nice en 1913. Les décideurs français d’avant 1914 ne sont pas convaincus de la fiabilité des centraux automatiques. Ils préfèrent expérimenter des centraux semi-automatiques. C’est chose faite à Angers en 1915 par la société Bell, le central est automatisé en 1927, puis à Marseille en 1917. Il s’agit de systèmes pré Rotary 7A. La diversité des postes téléphoniques est grande, générant des difficultés de maintenance par l’absence de normes communes.

Le contexte politique et financier du début de la période

Au sortir de la guerre, la situation n’est pas brillante. Rappelons que dix départements de l’est et du nord-est de la France ont subi de très gros dégâts. A cette époque le téléphone est toujours un moyen de communication mineur dont l’usage n’est à grande distance que pour quelques directions privilégiées. Son usage est local. Les communications interurbaines et internationales sont possibles mais peuvent nécessiter de longues attentes. Le réseau, peu développé, est très majoritairement manuel, les postes téléphoniques sont de belle facture mais sans homogénéité des normes ce qui génère des dysfonctionnements et des difficultés pour la maintenance des appareils. L’exploitation excédentaire jusqu’en 1915, est devenue déficitaire. Téléphoner entre deux points quelconques du territoire n’est pas toujours possible.

Voici le diagnostic dressé le 22 décembre 1921 par le Ministre des Travaux publics et le Ministre des Finances. « L’état du réseau est désastreux. Il n’y a pas de service universel, c’est-à-dire que n’importe quel abonné ne peut pas appeler n’importe quel abonné ! Dans certains cas, les communications sont établies à travers trop de centraux intermédiaires rendant les communications inaudibles. Les délais d’attente sont très longs en particulier sur les liaisons internationales. Le téléphone est cher. Pourquoi cette situation : le réseau est vieux, mal structuré, insuffisant car mal financé ou pas financé du tout !! »

La relance

Le développement de normes internationales est lancé en mars 1923 par la tenue du premier Comité technique préliminaire pour la téléphonie à grande distance à Paris. Six pays Européens y participent : Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suisse et France. Les recommandations de ce Comité serviront de base commune technique au développement des communications Européennes. Plus tard naitra le CCITT. Les recommandations concernent la TSF, les appareils d’abonnés, la transmission (diaphonie, amplification, équivalents de transmission, lignes aériennes, pupinisation, câbles).

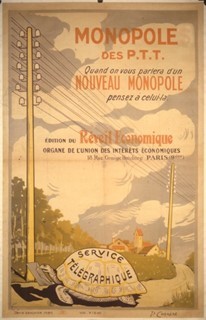

Le développement du téléphone est réellement lancé avec la création du budget annexe des PTT. Les lignes directrices sont de réorganiser le réseau, de sélectionner des centres régionaux reliés entre eux par des artères de grande capacité. Pour cela, remplacer progressivement les artères aériennes à fils nus par des câbles modernes dotés de système d’amplification. Les bureaux sont équipés de centraux adaptés à leurs besoins (automatisation ou non, batterie centrale ou batterie locale). Le service Universel (n’importe quel abonné peut appeler n’importe quel abonné) est un objectif. Le financement est assuré par les avances remboursables, des emprunts, le tout intégré à un budget annexe au budget général de l’Etat : le budget annexe des PTT. Le premier est établi en 1923 et approuvé en 1924, il y sera mis fin en 1990. A cette époque, un débat récurrent s’engage sur la privatisation du téléphone, perdu par ses initiateurs. Il faut attendre les années 1990 pour qu’il soit mis fin au monopole.

Le réseau de raccordement et de transmission

Le réseau de raccordement des lignes d’abonnés est composé dans les villes par des câbles à fils métalliques isolés les uns des autres, placés dans un tube en plomb. A Paris, ces câbles sont posés dans les égouts, ou dans des galeries souterraines placées dans les anciennes carrières sous Paris. C’est aussi le début de la pose de câbles sous les trottoirs ou les chaussées. En zone rurale, les réseaux sont entièrement aériens. Les liaisons interurbaines sont assurées par des circuits s’appuyant sur des artères de fils métalliques (bronze, cuivre) à fils nus placés sur les poteaux télégraphiques.

La reconstruction des réseaux ravagés par la guerre est l’occasion de chercher à disposer d’un matériel normalisé pour réaliser les extensions de lignes à fils nus qui resteront très majoritaires dans le réseau dans l’entre-deux-guerres. Un armement (disposition des fils et de leurs isolateurs sur les poteaux) appelé Lorain est utilisé aussi bien pour les lignes d’abonnés que pour les circuits entre centraux.

Un programme de câbles souterrains à grande distance pupinisés et amplifiés est engagé. La pupinisation permet de réduire l’affaiblissement. Les conducteurs sont en cuivre, à paires symétriques câblés en quartes combinables permettant de disposer de 3 circuits sur 4 fils. Le premier câble posé l’est entre Paris, Nancy et Strasbourg en 1924. Il s’agit d’un câble à double finalité, politique d’abord afin d’affermir le rattachement des départements recouvrés à l’issue de la guerre, technique car permettant de relier Paris et Londres à Berlin, Prague et Bâle. Il s’en suit une réduction drastique du délai d’attente pour les usagers et un triplement du trafic montrant la justification de l’investissement. A cette occasion la Direction des Lignes Souterraines à Grande Distance est créée en 1926. Elle est rattachée au ministère des PTT et non à celui de la Guerre. Pour assurer le trafic téléphonique international des liaisons radioélectriques en Ondes Longues (OL) puis en Ondes Courtes (OC) sont mises en service avec l’Amérique du nord, du Sud, l’Afrique et l’Asie.

L’utilisation des systèmes dits à courants porteurs commence au début des années 1920. Le système permet d’acheminer 2 puis 4 circuits simultanément sur une paire de fils. La fin des années 1930 voit l’apparition de câbles en cuivre spécialement construits pour acheminer des systèmes à 12 voies (circuits), le premier câble de ce type relie Paris à Lille puis sera prolongé en Angleterre. La question du déploiement de la télévision à « haute définition » nécessitant une bande passante de 4 MHZ inaccessible aux câbles à paires symétriques va provoquer l’étude et le développement de câbles à paires coaxiales (connus depuis le XIXe siècle). Un premier câble Paris-Brive-Bordeaux-Toulouse est programmé, il atteint Vierzon en 1940. 1930 voit aussi l’apparition du premier faisceau hertzien entre Calais et Douvres pour la sécurité des premiers vols commerciaux transmanche, plus tard Nice-Bastia.

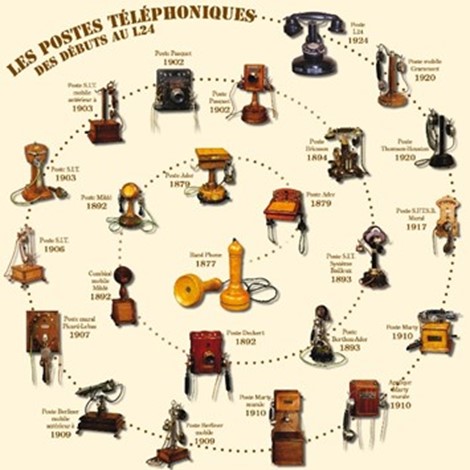

Les postes téléphoniques

Aux premiers temps du téléphone, les postes téléphoniques étaient alimentés localement par une pile pour la séquence conversation. A partir de 1920, tous les postes téléphoniques seront à batterie centrale, réduisant considérablement les opérations de maintenance et permettant d’assurer un meilleur fonctionnement des liaisons. Pour appeler, l’utilisateur disposait de deux moyens : soit le décrochage direct de son combiné qui le mettait directement en liaison avec une opératrice, soit en actionnant une magnéto d’appel, dispositif permettant de signaler à l’opératrice sa présence par exemple avec un dispositif appelé annonciateur d’appel placé face à l’opératrice.

Les difficultés rencontrées pour la maintenance des postes outre les problèmes de batteries étaient dues à une très grande hétérogénéité des modèles. La décision de développer un poste universel est alors prise. Il devra être adapté aux réseaux manuels et automatiques. Il sera développé sous le nom de modèle L24, appelé aussi PTT24. L’automatisation du réseau engagée dans le plan de développement entraine l’usage du cadran d’appel à 10 trous sur ce poste téléphonique conçu pour le service universel. Il est noir, en métal, à colonne. Il est aussi fabriqué pour être utilisé sur les réseaux manuels, il s’agit alors d’un poste à appel direct par décrochage. L’usage du poste L24 se développe rapidement d’une part pour son utilisation sur les réseaux automatiques et d’autre part grâce à ses qualités acoustiques. Le poste Marty 1910 bénéficie des améliorations techniques apportées par le poste L24, il est alors équipé du combiné du poste L24 et continue d’être utilisé sur les réseaux manuels. Ces postes, L24 et Marty, seront encore utilisés dans certains réseaux jusque dans les années 1970. Le successeur du poste L24 pour les réseaux automatiques sera le modèle U43, développé à partir de 1943. D’autres postes pour réseaux automatiques sont commercialisés par le secteur privé, citons le SIT 1925, Ericsson 1930, Téléphonie Générale 1924…

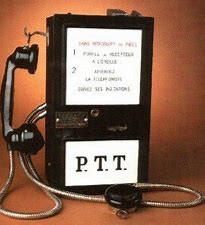

Le téléphone public

En 1923, l’État donne concession de cabines téléphoniques à prépaiement à la compagnie Le taxiphone qui va installer des cabines dans les lieux publics (cafés, restaurants, etc.). Parallèlement, l’administration des P.T.T. ouvre ses propres cabines dans les bureaux de poste et dans certaines gares. Les appareils fonctionnent avec des pièces ou des jetons. Ils peuvent mettre en relation l’utilisateur et une opératrice, puis lors du développement de l’automatisation permettre de composer le numéro de la personne souhaitée.

Les centraux téléphoniques

Au début de la période, le réseau français est essentiellement manuel. L’automatisation a commencé aux USA en 1891 grâce à l’invention du central téléphonique automatique par Aldom Strowger. Le premier central Strowger est installé en France à Nice en 1913. Les décideurs français d’avant 1914 n’étaient pas convaincus de la fiabilité des centraux automatiques. Ils ont préféré expérimenter des centraux semi-automatiques. Ce sera chose faite à Angers en 1915 par la société Bell, central automatisé en 1927, puis à Marseille en 1917. Il s’agit de systèmes pré Rotary 7A.

Les décisions suivantes sont prises en 1924 : automatisation des bureaux de plus de 1 000 abonnés, remplacement des bureaux entre 200 et 1 000 abonnés par des centraux à batterie centrale, pour les petits réseaux on conserve les standards à batterie locale. En 1924, un central automatique Ericsson est installé à Dieppe. Ainsi, les trois technologies de l’époque sont à la disposition des décideurs. Une grande bataille industrielle a lieu et aboutit aux décisions suivantes. Les grandes villes de province sont équipées jusqu’en 1932 avec le système américain Strowger, fabriqué par Siemens. A partir de 1928 l’équipement de Paris et de sa périphérie est réalisé avec le système américain Rotary 7A de ITT, et pour les villes moyennes de province le système R6 de Thomson-Houston, le premier est installé à Troyes. Le Rotary 7A est fabriqué par LMT à Boulogne-Billancourt, le premier central Rotary 7A parisien, d’une capacité de 6 000 lignes, est inauguré le 22 septembre 1928 il s’agit du central Carnot.

Le remplacement des bureaux à batterie locale par des centraux à batterie centrale va améliorer la qualité de service, les piles chez l’abonné nécessitant des opérations de maintenance. Dans un réseau batterie centrale le poste téléphonique n’est plus alimenté chez l’usager à l’aide d’une pile, mais par le central via la ligne téléphonique. A partir de 1934, les centraux manuels de petite capacité installés dans les bureaux de poste, sont remplacés par l’automatique rural, qui permet d’assurer la continuité du service pour les abonnés. Précédemment un abonné rural ne pouvait téléphoner que pendant les heures d’ouverture des bureaux de Poste.

Les services nouveaux

L’automatisation des réseaux va permettre de proposer des services nouveaux aux usagers. Par exemple l’horloge parlante, le réveil, ou de faire évoluer le service déjà disponible via une opératrice comme celui des abonnés absents.

Les abonnés absents

Avant la guerre, en 1913, un service les abonnés absents a été inauguré. Un usager ayant souscrit ce service signale son absence à une opératrice, sa ligne est alors raccordée manuellement à un service prenant note des appels lui étant adressés pendant son absence. A son retour l’usager prend note des messages, sa ligne est rétablie pour le service téléphonique. La technologie va faire évoluer ce service d’abord avec l’automatisation, l’usager compose un numéro dédié au service, puis plus tard apparaissent répondeurs téléphoniques et répondeurs enregistreurs d’abord à bande magnétique, puis de cassettes audios, de mini cassettes,

L’horloge parlante

En 1893, l’Observatoire de Paris met en place un service permettant à tout usager du téléphone de connaître l’heure exacte en appelant le numéro de téléphone de l’Observatoire. Ce service vit plusieurs dizaines d’années avant que Ernest Esclagon mettre au point en 1933 un dispositif automatique basé sur le même principe que le film parlant. Le numéro d’appel était à Paris ODEon 8400. Service fonctionnant de nos jours en appelant le 3699. Le 18 septembre 1991, elle est remplacée par une horloge entièrement statique à circuits intégrés.

La transmission d’images

Edouard Belin est le père du bélinographe, appareil permettant de transmettre des photographies. Ces travaux l’ont conduit à travailler sur le réseau télégraphique, le réseau téléphonique avant-guerre. Après-guerre, il utilise la radio comme support.

Un autre mode de transmission de messages, le tube pneumatique

Un système de transmission de messages, télégrammes, lettres, plis urgents par tubes pneumatiques a fonctionné à Paris jusqu’en 1984 et Marseille jusqu’en 1964. Le réseau est composé de tubes métalliques permettant un acheminement rapide.

La fin de la période

Les crédits vont alors manquer, la politique gouvernementale de déflation budgétaire va à nouveau ralentir le développement du téléphone en France. Les restrictions budgétaires vont freiner l’automatisation du réseau. En 1938, 45.8% des abonnés français sont automatisés contre 84.9% en Allemagne et 54% en Grande-Bretagne. Des liaisons radioélectriques en OL (ondes longues) puis OC (ondes courtes) permettent de communiquer avec l’Amérique du nord, l’Amérique du sud, l’Afrique et l’Asie.

Voici quelques données chiffrées:

| REGIONS | Densité |

| Monde | 1.6 |

| Amérique du nord | 12.5 |

| Europe | 1.6 |

| Le plus en Europe : le Danemark | 9.3 |

| Allemagne | 4.4 |

| Grande-Bretagne | 3.6 |

| France | 2.2 |

| Grèce | 0.1 |

| VILLES | |

| Toronto | 26.4 |

| New York | 26.1 |

| Copenhague | 16.4 |

| Berlin | 10.9 |

| Paris | 10.8 |

| Londres | 7.7 |

| Tokyo | 5.8 |

| Rome | 4.2 |

| Madrid | 3 |

Répartition des abonnés

selon le type de central en 1940:

Automatique : 46%,

Automatique rural : 12%,

Manuel : 42%

Densité téléphonique en 1928 (nb de postes /100 habitants), source : Annales des PTT